吴重憙(1838-1918), 字仲饴,清内阁学士兼礼部侍郎、著名金石学家吴式芬次子,山东海丰(今无棣)城里村人。同治元年(1862)科举人,历官工部郎中、陈州知府、开封知府、福建按察使、直隶布政使。光绪二十九年(1903)初由直隶总督兼北洋大臣袁世凯保奏,以侍郎衔任职驻沪会办电政大臣,主持收回中国电报总局官办之事。次年日俄战争爆发,历史性地将吴重憙、吕海寰、盛宣怀等人推到了开创中国红十字会基业的前沿,共同书写了中国近代史上传奇而瑰丽的一页。

中国红十字会先驱(自右至左:吴重憙、盛宣怀、吕海寰、施则敬、沈敦和。供图:中国红十字基金会)

红会起源欧罗巴 东渐流传大清国

红十字会运动起源于欧洲。1859年10月在瑞士银行家亨利·杜南的呼吁、运作下,欧洲16国代表在日内瓦召开首次外交会议,并一致通过了《红十字决议》。1880年该组织正式定名为“红十字国际委员会”。

当红十字运动在西方兴起之时,中国社会仍处于半封闭状态。作为洞悉国内外大势,极欲励精图治、报效国家的吴重憙,在知河南陈州、开封,后转职福建、直隶期间,对红十字会产生浓厚兴趣。他曾对袁世凯坦言,面对内乱不休、外强环伺,兵燹随时将至的局面,若中国有一个这样的红会组织,拯救万千士兵、无辜百姓于危难,该是顺天时、应民意之举。他相信,随着时间的推移,在适当的时机,红十字会定会堂而皇之登陆中国,并渐成气候。

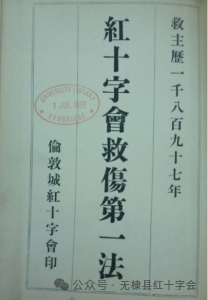

通过《申报》,吴重憙还了解到:甲午战争期间,有“中国妇人金氏者,前在美国习医,至此适卒业而归,遂与泰西某女医同立红十字会,……募诸各善士,集得洋银三千元,受伤者遂医药有资,渐渐痊愈”。为此,《申报》《大公报》《中外日报》等权威报纸都对红十字会运动作了大量宣传。1897年,孙中山旅居伦敦期间,将柯士宾所著《红十字会救伤第一法》译成中文,由伦敦红十字会出版发行(1907年2月由《民报》社在日本东京再版发行)。与此同时,长期居于日本大阪的中国商人孙淦,于1897年冬在东京向中国驻日公使裕庚递上《大阪华商孙淦呈请裕钦使转咨总署奏设红十字会禀》(附有汉译日本赤十字社章程),恳请裕庚公使咨明总理衙门代为上奏。孙淦的禀文在《时务报》刊出,1898年3月26日又经《申报》披载,引起极大反响。后因1900年的“庚子之变”,慈禧太后、光绪帝西逃,孙淦创建中国红十字会的提议“付之东流”。

孙中山翻译的《红十字会救伤第一法》 《时务报》中刊载的孙淦奏设红十字会的禀文

(供图:上海红十字会陈列馆)

日俄战争祸东北 万国红会济飘萍

中国红十字会的真正发端,源于清末的日俄战争。

日俄战争,是1904年2月至1905年9月日本和俄沙俄为争夺中国东北三省和朝鲜半岛而进行的战争。然而,懦弱无能的清政府力难阻止战火在自己国土上燃烧,竟将辽东划为交战区,宣布“局外中立”,只呼吁交战双方尊重清皇朝在盛京(沈阳)的陵寝,而对无辜被难的数百万东北民众生命、财产视为草芥,漠然置之。战争甫始,直隶总督袁世凯、山东巡抚周馥派出大队船只前往旅顺、营口等处,拟救难民出险,不料俄国远东总督阿列克谢耶夫竟称,各口岸已经封闭,不准别国船只驶进。袁世凯、周馥等诚恐阻格朝廷坚守中立之局,遂不敢轻举妄动。

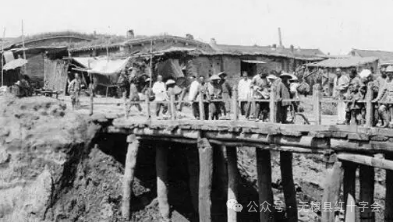

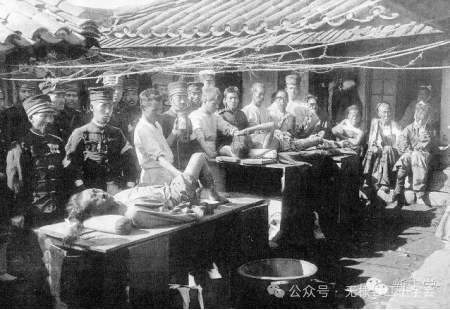

日俄战争中背井离乡的东三省民众(供图:上海红十字会陈列馆)

看到转来的奉、吉抚台、军宪及多位外国教会友人的函电,让吴重憙心情沉重,夜难能寐。辗转悱恻中,吴重憙数次与直隶总督袁世凯、盛京将军增祺等通电,问询战争状况,特别是奉吉两省黎庶被难情况,并“恳请”袁、增等大员,将东北战事及时、如实奏报朝廷,禀请谕令东北战区各级官员恪尽职守,想方设法救护逃难群众。他还多次前往驻沪商约大臣吕海寰(1843-1927,山东莱州人)、盛宣怀(1844-1916,江苏常州人)官邸,商讨如何拯救东北百姓免受战争磨难之苦,尽量减少群众伤亡。

正在吴、吕、盛三位钦差苦思冥想,探讨对策之际,一则消息传来,让他们沉重的心情略为宽慰。

提议创建红十字会的发起人,为时任上海记名海关道沈敦和(1866-1920,浙江宁波人)。日俄战事发生后,沈敦和激于义愤,与居沪的直隶候补道施则敬(1855-1924,江苏吴江人)、四川川东道任锡汾(?—1918,江苏宜兴人)等人奔走联络,援引万国红十字会例,力筹善款,以定赈救北方被难民人之策。

光绪三十年正月十五日(1904年3月1日),沈敦和、施则敬、任锡汾不及与家人同度元宵佳节,携手拜会吕海寰、盛宣怀、吴重憙三大臣,面禀创建“东三省红十字普济善会”事宜。吕、盛、吴均表示全力支持,立即奏报朝廷,并嘱派招商局参议杨士琦(字杏城)前去联系,力将事情办妥。

3月3日,沈、施、任等22人集会于上海英租界六马路仁济堂,发起成立“东三省红十字普济善会”并“商议开办之法”。尽管此会运作方式力图遵行国际红十字的基本规则,但性质仍属“善会”,没有“约章”的保驾护航,贸然深入战地,无法得到交战双方的保护。

日俄战争中死难的无辜中国百姓(供图:上海红十字会陈列馆)

面对“东三省红十字普济善会”遇到的窘境,吴重憙受吕海寰、盛宣怀之托,立即电函袁世凯。二人素吴、袁有师生之谊,而袁世凯对吴重憙一向敬尊,吴之言语,比及他人,袁更能引起重视。

由是,吕海寰、盛宣怀、吴重憙三位大臣出面联系驻沪英法德美领事,开明宗义,希图襄助。然而,对发生在中国东北的日俄战事,四国领事并不想太多干预。吴重憙知道力争尽快创办一个得到西方大国支持、最终赢得国际红十字会同意的红会组织,此时此刻仅仅凭借中国官员的“面子”,难度非常大,还必须借助在沪洋人之力,联合组建一个具有国际性的红十字组织,方是一条比较简单易行之举。

因此,按照吴重憙的要求,沈敦和立即联系自己的好友、时任上海广学会主持的李提摩太(Timothy Richard,1845—1919),请其出面相助。李提摩太一口应允。1904年3月10日,在吴重憙等人全力支持下,由沈敦和、任锡汾、施则敬等作为主要发起人,由英法德美代表参加,在上海公共租界工部局(今上海市黄浦区江西中路215号)举行集会,宣布成立由中英法德美共同参与的万国红十字会上海支会。

为了彰显“中西合办”的特色,万国红十字会上海支会采取董事会制,由45位中外董事组成,其中外国董事35人,中国董事11人,并从其中再推举9名“办事总董”,负责红十字会各项事务具体执行,其中西方总董7人,中方总董为沈敦和、施则敬、任锡汾(补选)。

上海公共租界工部局(供图:上海红十字会陈列馆)

3月16日,商部致电吕海寰、盛宣怀、吴重憙与上海绅商联系兴办红十字会,并“切实承办,以成善举”。

清廷对设立红十字会组织给予肯定,命袁世凯与上海吕、盛、吴三位钦差“详细熟筹”,但又担心官办有违本国中立,因而意属民办在明,朝廷暗中支持,并答应“所需经费,可由公家酌拨”。

3月17日下午5时许,红十字会办事总董在盆汤弄丝业会馆(今上海市山西南路255号)首次集会,决议将“万国红十字会上海支会”易名“上海万国红十字会”。因吕海寰、盛宣怀、吴重憙三人系朝廷大臣,不便出席盛会,但会议通过的各项议程,都由三人审核、厘定。

上海万国红十字会旧址(供图:上海红十字会陈列馆)

“经臣海寰、臣宣怀与臣重憙钦遵电旨,就商北洋大臣臣袁世凯,督率该会总董道员沈敦和、任锡汾、施则敬、任凤苞等,劝合寓沪中西各官绅,由中国联合英、法、德、美五中立国,创设上海万国红十字会。公同推举臣海寰、臣宣怀及臣重憙为领袖,道员沈敦和、任锡汾、施则敬为中国办事总董,任凤苞兼总书记。……”

由此折可以窥见,在上海万国红十字会的始创中,即确立了吕海寰、盛宣怀、吴重憙的领袖地位,三人实为中国红十字会基业的先驱、奠基人。

由吕海寰、盛宣怀、吴重憙亲自把关,议定上海红十字会会章、筹款办法。同时,据吴重憙等人的奏报,外务部旋即通电中国驻日俄公使,再次通禀两国政府承认上海万国红十字会的合法性,不得阻碍在战地开展各种救护的红会活动。

上海万国红十字会成立后,吕海寰、盛宣怀、吴重憙等人的作用主要是沟通红十字会与中央政府及各部、地方督抚的联系,运筹帷幄,出谋划策,解决一些需要协力合办的事情,起到集体领导的作用。

日俄战争后,电函成为传递战事、救护情况,上传下达,最便捷的方式。作为电政大臣,吴重憙首先想到的如何将救援赈济事宜及时、快速奏报清廷、通告各地督抚。为此,他首先电禀袁世凯,经袁应允后,将所有关于红十字会三十字以内的来往电函一律免费。但随着战局的深入和救护工作的开展,红会电函日趋频繁,很多电文并不是十几字、三十字所能表述清楚的。为此,施则敬电禀商部,恳求“上峰”请商吴重憙:所有关于红十字会往来电函,不论字数多少,费用一律减免。

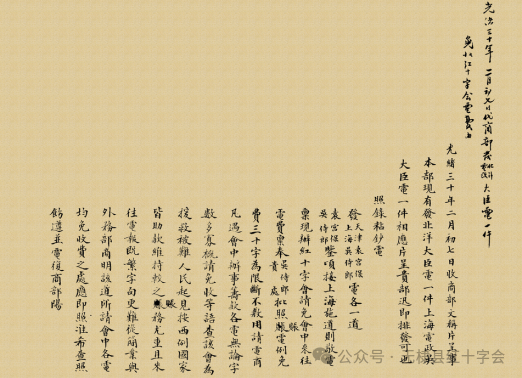

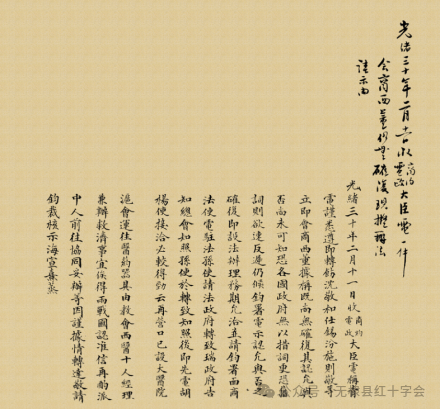

为此,商部于二月六日(3月22日)将施则敬电文照录粘抄,发袁世凯、吴重憙各一道。

袁宫保、吴侍郎:顷接上海施则敬禀,现办红十字会,请免会中来往电费,禀奉吴侍郎、贵处批照赈电例免费三十字为限,断不敷用,请电商凡遇会中办事、筹款各电,无论字数多寡,概请免收等语。查该会为援救被难人民起见,按西例国家皆助款维持,较之赈务尤重,且来往电报既繁,字句更难从简。业与外务部商明该道所请,会中各电均免收费之处,应即照准。希查照饬遵,并电复商部。阳。

电函件数增多、字数不限一概减免费用,无疑减少了国家财政收入。这一点,吴重憙心里很清楚,本意也极愿减免,但他不能私自做主,只能听任中枢指令。这次,中枢“格外开恩”,全部予以减免,何乐而不为,自当着力执行为是。但他又担心因为不收费用,各地各部门电文恣意冗长,造成的损失更大,因此他专门叮嘱杨士琦电文该长则长,能短则短,一切以叙述完整,又简明扼要为原则。

商部以“免收红十字会电费由”发袁世凯、吴重憙电文

(供图:中国第一历史档案馆)

不仅如此,吴重憙等还一并奏请清廷,给出险入关的被难百姓,一概减免火车、乘船费用,并酌情发给川资。

二月十三日(3月29日),由吕海寰领衔,盛宣怀、吴重憙、杨士琦、庞元济、沈敦和、任锡汾、施则敬等知名人士联合签署了《劝募筹款救护东北难民通电》(即元电)。该通电告知全国各界、全体同仁,上海万国红十字会已得到政府承认,倡议国人立即付诸行动,积极筹措救护和赈济事宜。

为发挥表率作用,上海万国红十字会创立不久,吕、盛、吴等大臣及参与红会的中外会员、办事人员等首先主动捐助,数天内募集白银5万余两。

通电发出后,立即得到了社会各界的积极响应。外务部官员捐银1200两、盛京将军增祺助银1万两、两江总督拨库平银8千两、漕运总督3千两,广东、天津各2万两,湖北、湖南、江西、山东各1万两,河南、陕西各5千两等,还有部分使领馆捐助,一个多月募银20万两及大宗物资。

经吕、盛、吴三大臣研究允准,凡上海万国红十字会救济灾区的物资、药品统由轮船招商局免费运至天津,交由天津分会负责分发、转输灾区。

时间紧迫,救援任重,各项募捐必须走在前面,以应战区不时之需。在吴重憙的亲自关照下,《申报》于光绪三十年二月二十五日(1904年4月9日)刊登《劝捐万国红十字会经费申报馆协赈所谨启》。

俄日兴兵,生灵涂炭,旷日持久,尚无已时。两国受伤之兵,例由泰西红十字会救治。独我东三省黎庶,连天烽火,骨折心惊,去住两难,死生莫卜,昊天不吊,何又降此鞠凶耶!沪上同仁,恻然悯之,商之各国乐善诸君,联为万国红十字会。派人前往战地,救援被难之人,寒则衣之,饥则食之,病则更为之医之药之……所望寰中义士,海内仁人,各解囊金,拯民水火,较之散财助赈,其功德更无可限量矣!如荷乐施,请交《申报》馆协赈所帐房,自当掣奉收条,以昭凭信。率布寸臆伫盼,慈云敬叩,善安伏维,重鉴。

吴重憙因早年知陈州、开封时,数次督率民众抗御水灾,有时十几天腿脚浸于泥水,落下足疾,凡逢阴雨天气,便隐隐作疼,后在江宁、福建任职时,潮湿常年相伴,陈疴时有发作,只能以药减缓病痛。此时,连日操持,旦夕疲累,饮食不周,已让六十七岁的他身体难以支撑。但在国运衰敝、黎庶蒙难之际,他仍然秉持一颗博大而仁爱之心,或乘车,或拄拐,或步行,不辞劳顿地宣扬“人道、博爱、奉献”的“红十字精神”,并凭借自己的“钦差”身份协商、鼓励、号召各省督府、上海本埠商贾、驻沪绅商,及海外华人华侨慷慨解囊,捐赠善款,用于人道主义援助,匡时救难。

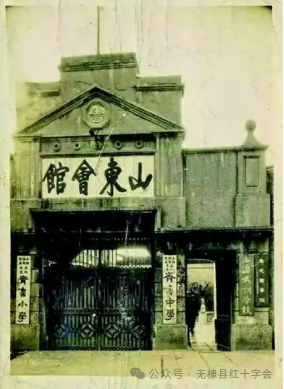

早在一个月前,吴重憙即修函速递于外官江苏、河南、广东的三子吴嵚、吴崶、吴豳,要求他们“垂范在身躬,引领在前行”,于所属辖地多加劝导、倡捐,共襄义举。吴重憙还与吕海寰商议,在刚刚集资兴建中的山东会馆(原上海山东公所义冢地,今上海市卢湾区自忠路455号)召开募捐大会,号召在沪从业、寓居者踊跃捐助。时任上海知县汪懋琨(?-1912,山东历城人)立即响应,积极发动,由鲁商创建的“南市公估局”“广记”“六吉”“怡顺昌”“正祥同”“公和通”等商号都予以慷慨解囊。同时,吴重憙还与好友、浙江义商严信厚取得联系,促其在“四明公所”(宁波在上海的同乡会馆)及汉口宁波商会、金陵宁波商会等,开展劝赈募捐活动。

上海“山东会馆”(供图:李士钊)

对于创办红十字会这一历史首举,清政府不仅口头上予以支持,并于四月初十日(5月24日)慈禧太后颁布懿旨,拨付白银十万两以作经费。尽管这笔资金,对于救护百万被难民众仅是杯水车薪,但清廷的积极态度,在一定程度上提振了上海万国红十字会所有人员的工作积极性,也让吴重憙等大臣吃了“定心丸”。

慈禧旨拨库银十万两资助红十字会(供图:上海红十字会陈列馆)

殚精竭虑为红会 不舍昼夜尽臣职

自红十字会创设以来,各种杂冗事务接踵而至,需要朝廷委以重任的吕、盛、吴三钦差,在极短的时间内缜密思考,仔细谋划,商议、拟定奏报、电函,及时筹措,厘定方案。

吴重憙考虑到日俄战争日趋激烈,被难人员日增。在战区抢运伤员,分会员和外国教士等仅仅凭借几副担架,断然不能。为此,他向吕海寰、盛宣怀提议,电函商部、外务部,拟购救护车辆。

考虑到中国红会早日跻身国际红十字会,吴重憙向吕海寰、盛宣怀提议,抓紧制定适合本国的有关章程,成为上海红会的行动纲领。吕海寰责成吴重憙立即以三大臣之名致电外务部、商部。

五月十三日(6月26日),清廷收吕海寰、盛宣怀、吴重憙电称:

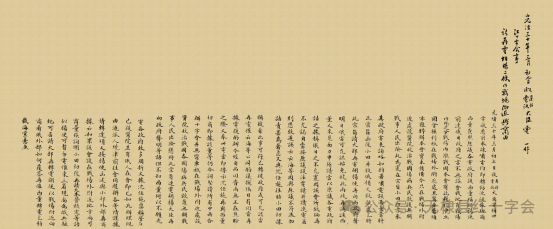

据沈、任、施道等称遵拟中国红十字会章程,惟备始美。蒙抄发美日两国来件,尚有同盟四十二国各自定章,虽已设法觅抄,并向日本觅取,据译洋文原文及医院医车图式。诚恐辗转需时,可否仰恳大部电饬驻英、俄、德、法、比、奥大臣,各向该会觅抄各国自定之章,洋文译文一并迅速咨呈,如能多备一份,径寄上海,尤所祷盼。荷兰原约沪领事借到译出,瑞士原约并恳电饬张大臣向该总会索取一份寄示等情。该道等深思远虑,实力虚心拟章,务求美备。所请极关紧要,敬乞钧察,即赐电饬为祷。海、宣、憙。元。

吴重憙等“会商西董仍无确复现拟办法请示由”呈商部的禀文 (供图:中国第一历史档案馆)

为全面了解战况,掌握救护赈济情况,随时向处于战区的银行机构划拨款项,吴重憙面禀吕、盛二大臣,提请速派中外人员得力办事者,尤其是谙熟俄语之人赶赴战区,以便联系和通融。五月十五日,吕海寰、盛宣怀、吴重憙与西董议定后,就山东巡抚推荐之德男爵司肯多福晋京面见各公使,商明前进由,致电外务部。五月十七日,吕海寰、盛宣怀、吴重憙就分派办理红十字会情形,再次电函商部、外务部。

经外务部允准,五月二十二日,吴重憙等谨嘱沈敦和、任凤苞和翻译朱礼琦等与司肯多福会晤,与之签订《合同》,拟订《训条》。数日内合同、训条业经吴重憙审定,经吕海寰、盛宣怀阅示,报部存档。由吴重憙出面与日俄领事馆联系,迅即为司肯多福、许正寿、朱庆章、江云章、谭沣等办理护照,速发北上战区。

为进一步完善上海万国红十字会工作,促使各项活动走向正轨,在吕海寰、盛宣怀、吴重憙三位钦差的督理下,几经商榷、修改,于光绪三十年五月二十九日颁布《上海万国红十字会暂行简明章程》,并在《申报》六月十七、十八日《申报》予以刊登。

为进一步完善上海万国红十字会工作,促使各项活动走向正轨,在吕海寰、盛宣怀、吴重憙三位钦差的督理下,几经商榷、修改,于光绪三十年五月二十九日颁布《上海万国红十字会暂行简明章程》,并在《申报》六月十七、十八日《申报》予以刊登。

吴重憙等“红十字会事请再电胡杨二使以战场附近与商由”呈外务部的禀文(供图:中国第一历史档案馆)

光绪三十年七月二日(1904年8月12日),日内瓦万国红十字会会长穆业、副会长欧第业联名为中国入会一事复函:中国入会一事,瑞士业已成就,瑞士联邦已按照万国公例告在约各国。

正是由于吕海寰、盛宣怀、吴重憙等一干朝臣的身体力行,沈敦和、任锡汾、施则敬等仁人善士的劳心劳力,中华大地“一时闻风兴起,中外乐输者尤不乏人”。据统计,日俄战争期间上海万国红十字会共筹中西募捐合白银54.19万两,并全部用于拯救中外难民,共救济(包括收容、遣送、治疗、赈济)战区难民总人数达到46.7万人。特别值得一提的是,参与此次募捐及救助行动的人员全部是志愿行动,无论是中西红十字会员,还是吴重憙等清政府大员们均无薪水或额外补贴,车马出行、夜间议事茶点等系列靡费,均由各大臣自行解决。

三年后,吕海寰、盛宣怀、吴重憙向清廷合奏一折,陈述创立上海万国红十字会的过程、经历、各级官员士绅万众一心募捐、红会积极开展施救、赈济情况以及取得的显著成效,奏请奖叙“在事出力员绅”。此折还详细谈及了在上海购地建造国人自己的医院和医学堂的设想构想和举措,目的就是“以结万国红十字会之全局,即以巩中国红十字会之初基”。由此,清廷委新任东三省总督徐世昌查明上海万国红十字会“在事出力中西员绅职名,奏给奖叙”。吴重憙、吕海寰、盛宣怀等因系朝廷钦差大臣,免于奖叙。中国沈敦和、任锡汾、施则敬、任凤苞、毛庆藩、沈能虎、徐润等12名,魏金生、李提摩太、魏伯诗德等30名“创始及办事人”,被授予“中国红十字会一等金质勋章”,其余“异常出力人员”百余人也分别受到嘉奖。

成立中国独立自主的红十字会,更好地服务于救死扶伤、赈济难民、泽被社会,成为吴重憙等人的奋斗目标。

宣统元年(1909)初,吕海寰与时任河南巡抚的吴重憙通电取得共识。正月十八日(2月8日),会奏中国红十字会试办章程(六条),请旨立案。

是年夏初,应沈敦和盛邀,时任河南巡抚的吴重憙百忙中挤出三天时间,赶赴上海,视察已经正式投入运营的红十字会总医院,以及正在建设中的医学堂。二人回忆起数年前为创办红会宵旰相继、同甘共苦的岁月,不胜感慨,期盼中国红十字会早日跻身国际红会大家庭,为救死扶伤发挥积极作用。

成立于上海徐汇的中国第一所红十字会医院(供图:上海红十字会陈列馆)

辛亥革命胜利后,1912年1月15日红十字国际委员会(ICRCI)通报承认并接纳中国,就此中国正式加入了红十字国际委员会。此时,吴重憙已经寓居天津,专事古籍、家族资料的刊刻。2023年12月26日吴重憙曾孙吴朴承在接受无棣乡友采访时坦言(他也是听父亲吴保镠讲),当听到ICRC通报承认并接纳中国,中国正式加入了红十字国际委员会的消息后,数年滴酒不沾的吴重憙喜形于色,破例饮酒一盅。

吴朴承(左)讲述曾祖父吴重憙的红会情结“故事”

红十字会情节,是吴重憙人生历程中不可或缺的一部分。卸去堵在心头的一个阻梗,的确值得吴重憙等人击节相庆。

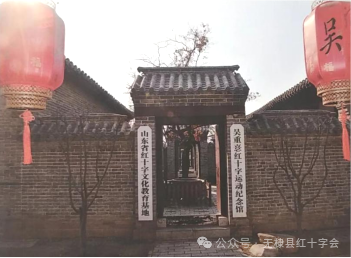

在中国红十字会成立120周年之际,为进一步缅怀吴重憙等先贤为红十字事业筚路蓝缕的奋斗历程,弘扬“人道,博爱,奉献”的红会主旨,珍惜和平,珍爱生命,无棣县在吴重憙故居创办了吴重憙红十字运动纪念馆、山东省红十字会文化教育基地。

无棣创建吴重憙红十字运动纪念馆、山东省红十字文化教育基地

主要参考资料

池子华著《红十字运动:历史与发展研究》,合肥工业大学出版社,2013年2月第1版

全国图书馆文献缩微复制中心《国家图书馆藏历史档案文献丛刊——大清万国红十字会档案》(第1册),2009年3月新华书店北京发行所

中国红十字会总会编《中国红十字会历史资料选编》,南京大学出版社1993年10月第1版

马强、池子华主编《红十字会在上海,1904-1949》,中国出版集团.东方出版中心,2014年11月第1版

张建俅著《中国红十字会初期发展之研究》,中华书局2007年3月北京第1版

中国红十字总会编《中国红十字会的九十年》,中国友谊出版公司,1994年3月第1版

沈振亚《义声闻天下 救民水火——中国红十字会事业开创人施则敬义举钩沉》,2013-1-11《苏州日报》

1924 年中国红十字会总办事处印行《 中国红十字会20 周年纪念册》

孙中山《孙中山全集》第1卷,中华书局1981年版

李提摩太《亲历晚清四十五年——李提摩太在华回忆录》李宪堂、侯林莉译,天津人民出版社,2005年版

从延锡、邢金锋主编《中国红十字会先驱吴重憙》,中国文史出版社,2024年4月第1版

——作者:任连巨