百日宵旰忘昏晓

—《中国红十字会先驱吴重憙》侧记

《中国红十字会先驱吴重憙》编撰工作自2023年10月18日议定,2024年元旦启动,历时四个月。成书过程,值得总结。

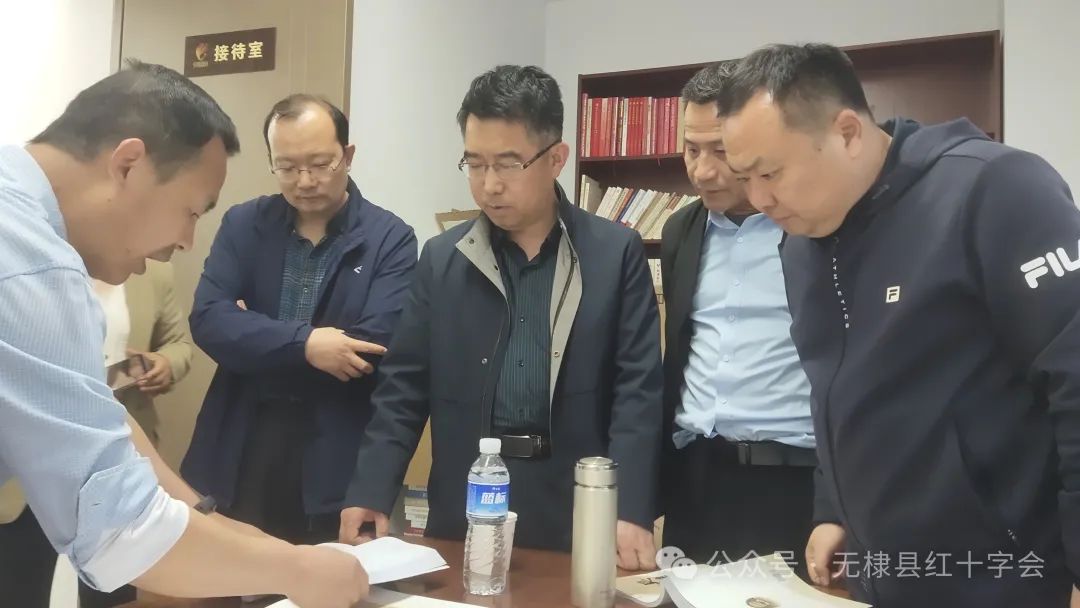

吴重憙曾孙吴朴承(左一)审阅样书

这本书,顺应“天时”——在中国红十字会成立120周年之际出版,是对先贤的纪念,也是对中国红十字会的献礼。正如池子华教授在序言中所写“风雨兼程两甲子,波澜壮阔百廿年”。在这一节点出版此书,恰逢其时,意义非常。

红十字运动研究专家池子华教授(左一)与市红十字会常务副会长尹常智(右一)给予学术和业务指导

这本书,彰显“地利”——作为吴重憙家乡的人民,我们在落实习近平文化思想,推动文化“两创”实践中,因拥有吴重憙等众多历史文化名人,令我们自豪,催我们奋进。厚植历史沃土,挖掘文化资源,打造县域名片,是我们的使命担当、职责所在。

周调试会

审阅样书

这本书,重在“人和”——撰写过程,寄托着太多的期盼,凝聚着太多的心血。此项工作,得到了县委、县政府的大力支持,县委书记郑振亮、县长王涛亲自担任编委会主任,在工作经费、工作力量方面给予了充分保障;副书记窦彭波亲自研究课题,每周调度工作进度,确保在最短时间内完成了组稿任务;此项工作,引起了省、市红十字会的高度关注,市红十字会常务副会长尹常智带领有关人员进北京去济南赴苏州,汇报工作,争取支持;省红十字会副会长金桥沟通协调,点拨指导,担任编委会顾问;此项工作,得到了学界专家的充分肯定,中国红十字运动研究专家池子华教授审阅书稿,并撰写序言;上海红十字备灾救灾中心也提供了大量图片资料。各位领导、专家的支持鼓励,为本书编写工作注入了强大动力。

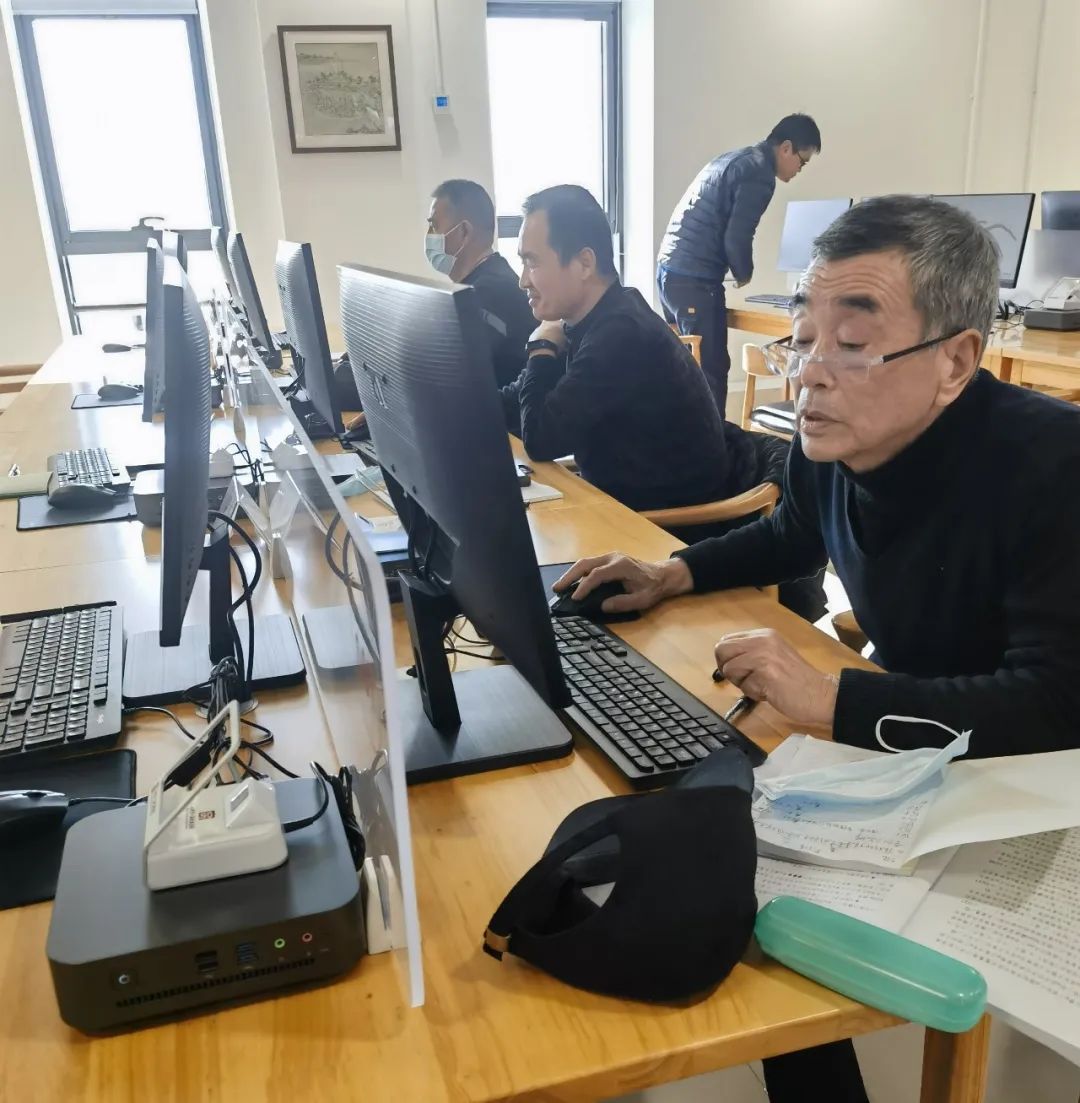

第一历史档案馆查找资料

被“逐”出馆

县红十字会、县文联集中力量,组织创作组赴吴重憙任职过的北京、天津、河南、上海、江西等地档案馆、图书馆查阅资料。为节省时间,他们在车站吃泡面,连夜赶火车;他们早上入馆,中午不吃饭,傍晚被“赶”出馆;他们在图书馆逐橱查找,感动馆员,协同查阅资料。

车站候车泡面

夜行者

县委宣传部副部长、文联主席邢金锋在母亲住院时,于病房里校对文稿,修改标题;县红十字会常务副会长从延锡全力做好组织协调工作,期间父亲病逝,没能更好地陪护父亲,成了他的隐痛;副会长王相花为创作组提供了细心周到的后勤保障工作。

核查资料

在江西图书馆偶遇遂川县政协副主席、工商联主席叶华青(左二),叶主席帮助查阅

这本书也得到了全县学界的关注支持。县人大原常务副主任郭云鹰,文史专家刘玉文、张玉春、郭廷武、王春海等提供资料,参与修改;编务周荣森、吴彬彬、葛汝真、韩晓菲查找资料,一丝不苟……

专家评审会

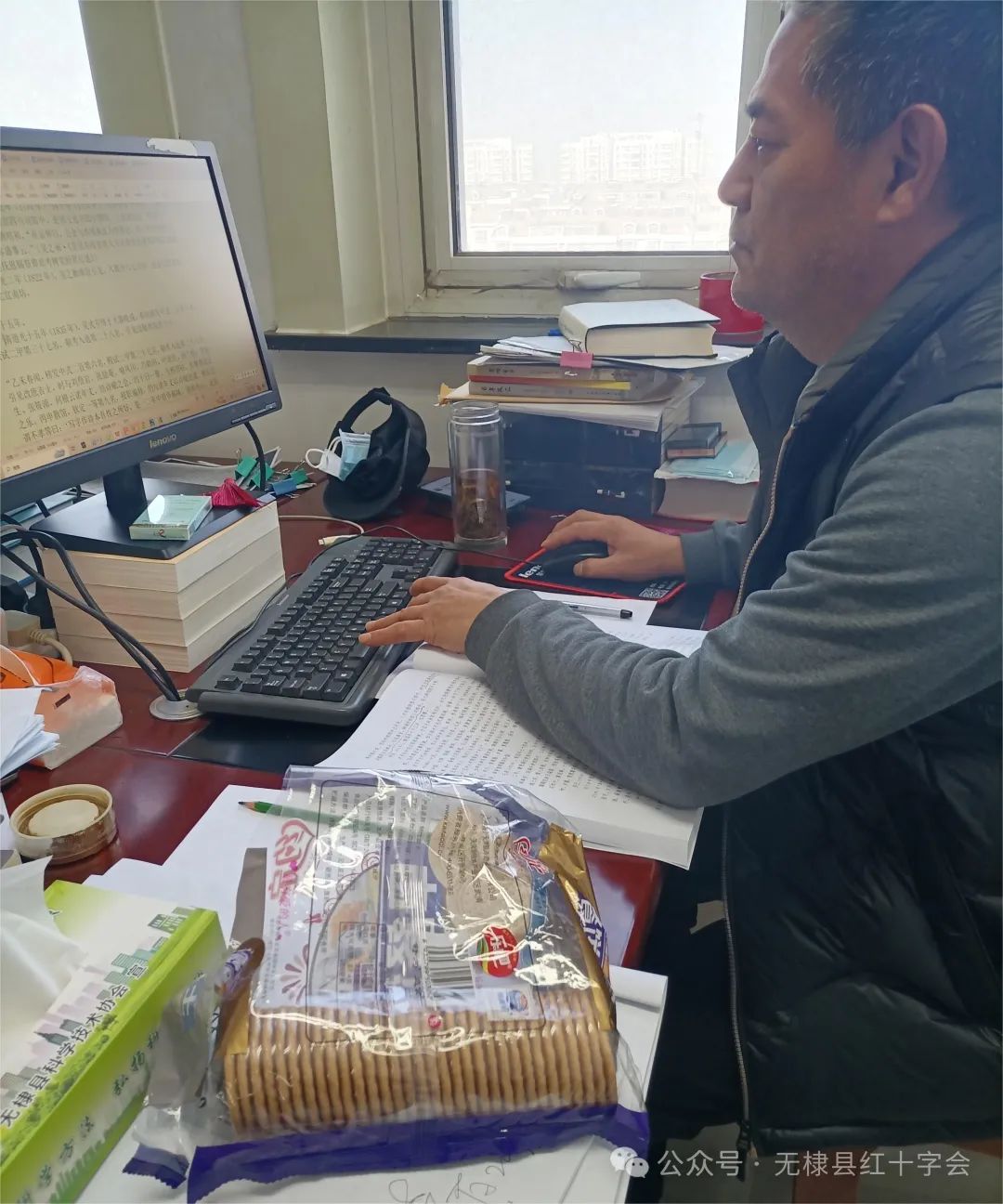

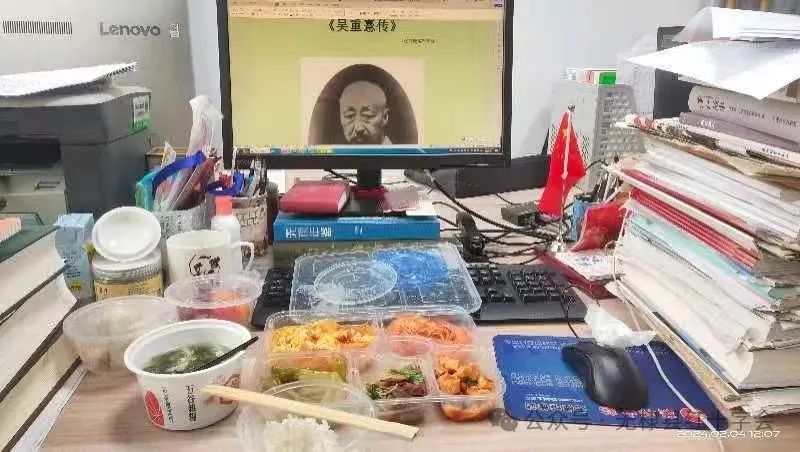

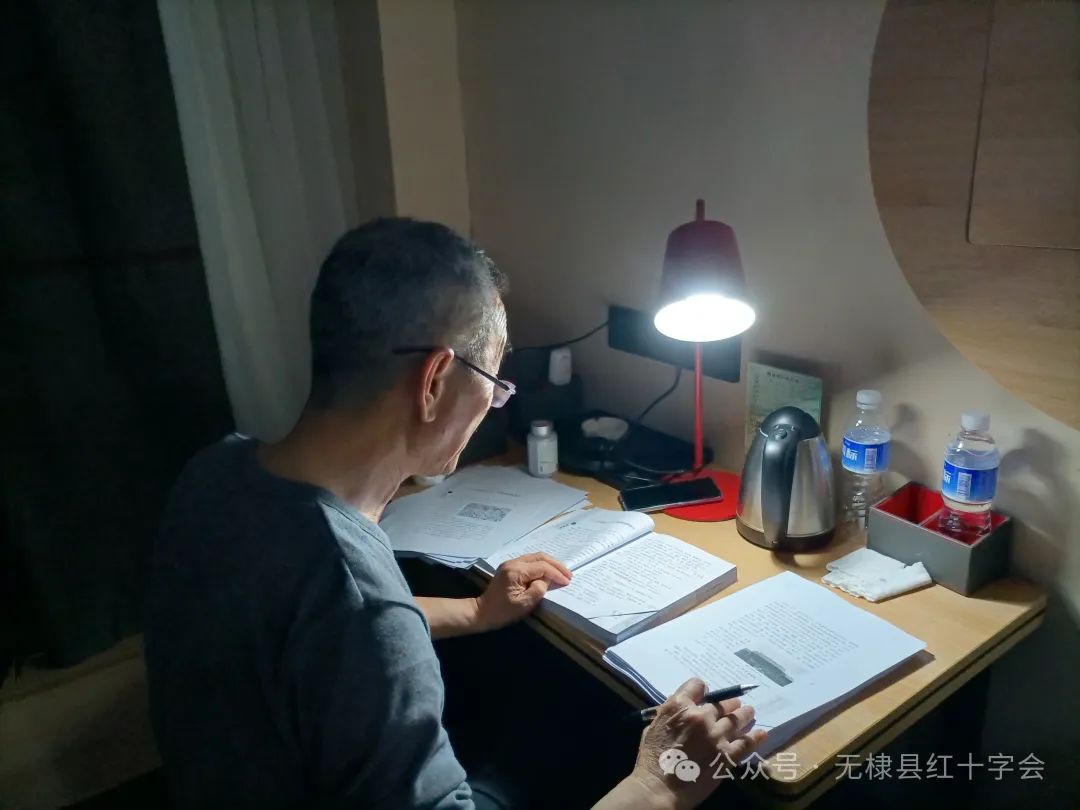

创作组周末不休、春节不息、清明不止,放弃所有节假日,每天工作10—12个小时。主笔任连巨年近七旬,拖着羸弱的身躯,俯在撰稿一线,为创作组作表率、树榜样;主笔张海鹰,在家人赴海南“过年”之际,自己留在创作组不舍昼夜;主笔陈俊积极协调出版社、印刷厂,三方无缝衔接,创作、编辑、审阅同步进行;主笔刘长明,县医院医生,工作之余,参与创作,自称为“资政大夫”。

春节期间,低温供暖,夜深尤寒

周未饼干代餐

外卖大餐

创作组60天拿出32万字的初稿,出版社30天审定ISBN书号、图书编目CIP数据核字,印刷厂15天完成编辑、查重、扫码等工作。初稿后的45天里,创作组五易其稿,插图200余帧。

在河南图书馆

在河南大学

过程辛劳,成果甜蜜。我们在工作过程中,因各级领导、社会各界的大力支持和殷切期望而奋楫笃行,因先贤的历史贡献而倍加崇敬,因中国红十字会的壮丽礼程而深受教育。百日成书,令自己感动的不只是汗水,也有泪水。搁笔后,创作组同仁相约一醉睡三天。

东方欲晓

编撰这本书的过程也是我们接受教育、成长进步的过程。由于历史跨度大,涉及范围广,再加之时间、资料和自身水平所限,疏漏失当之处实难避免,敬请专家学者、读者给予指正,以便我们在以后的工作中修正。

回首不舍